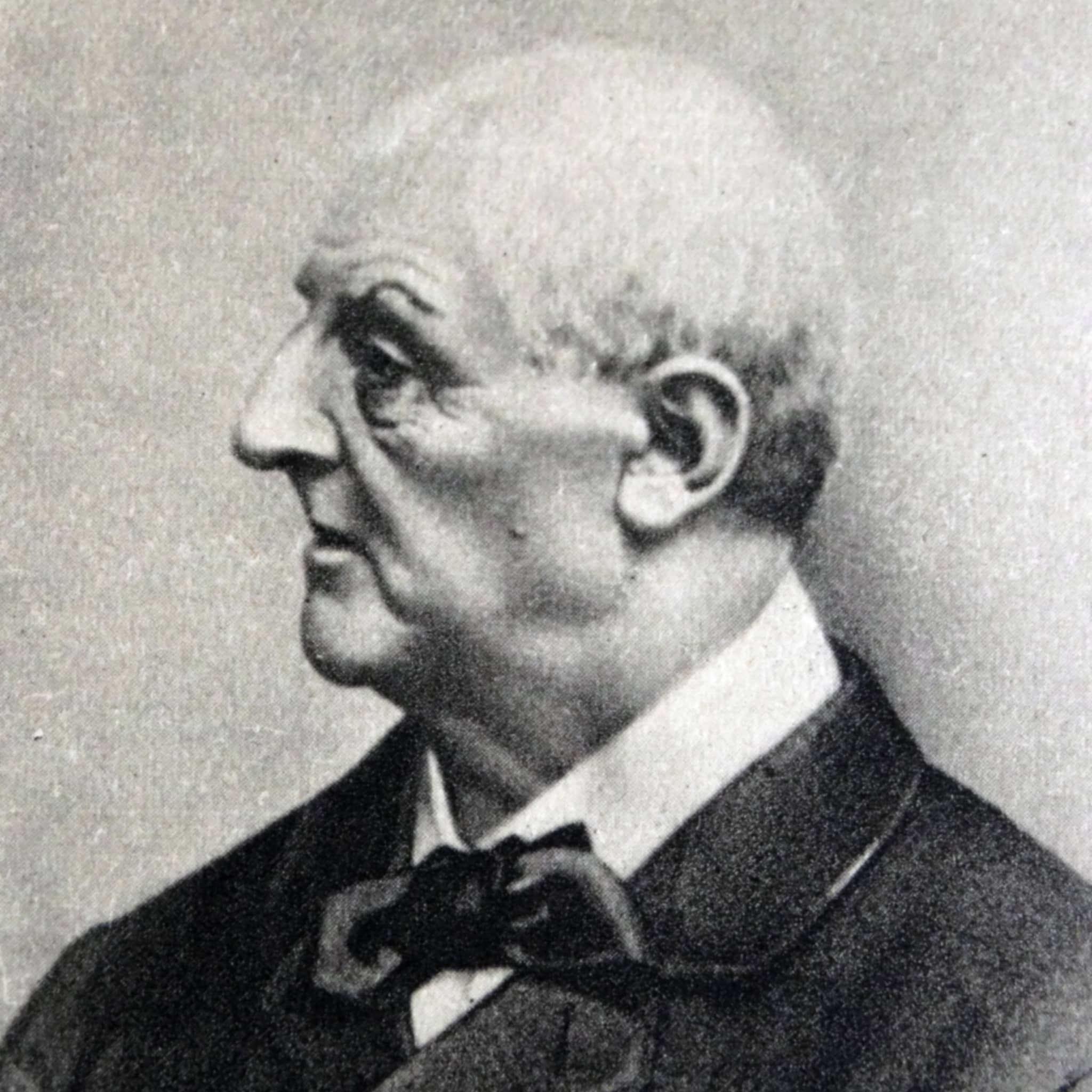

Komponist:in

1824 – 1896 Anton Bruckner hatte es nicht leicht. Ein Leben lang war der österreichische Komponist von Selbstzweifeln geplagt. Doch trotz aller Unsicherheiten hinterließ er ein beeindruckendes musikalisches Erbe, das bis heute Musikliebhaber:innen weltweit fasziniert. Geboren am 4. September 1824 in Ansfelden, einem kleinen Dorf nahe Linz, wuchs er in einfachen Verhältnissen auf. Nach dem Tod seines Vaters wurde er 1837 als Singknabe im Stift Sankt Florian aufgenommen. Dort erhielt er eine erste musikalische Ausbildung, insbesondere an der Orgel, und entwickelte früh eine tiefe Bindung zur Kirchenmusik. Nach einer Lehrerausbildung arbeitete er zunächst als Schulgehilfe, bevor er sich ganz der Musik widmete. Neben seiner Tätigkeit als Organist bildete er sich autodidaktisch weiter, bevor er schließlich eine offizielle Ausbildung in Musiktheorie und Komposition erhielt. Von 1855 dann als Domorganist in Linz. Über Simon Sechter und Otto Kitzler in Musiktheorie und Instrumentation eingeführt, entdeckte er Richard Wagner als künstlerisches Vorbild, den er zeit seines Lebens bewunderte und auch mehrfach in Bayreuth besuchte. Diese Bewunderung für Wagner führte dazu, dass Bruckners Musik oft als zu „modern“ oder „zu kühn“ für seine Zeit angesehen wurde, was ihm nicht nur Anerkennung, sondern auch zahlreiche Kritiker einbrachte.